摘要:《黄帝内经》三层次原文(节选),夫医者,非仁爱之士,不可托也;非聪明理达者,不可任也。夫为医者,性情温雅,志必谦恭,动必礼节,举止和柔,无自妄尊,不可矫饰,又不...

《黄帝内经》三层次原文(节选)

夫医者,非仁爱之士,不可托也;非聪明理达者,不可任也。夫为医者,性情温雅,志必谦恭,动必礼节,举止和柔,无自妄尊,不可矫饰,又不可矫激。贫富用心皆一,贵贱使药皆同。辄生喜怒,且要无故解释。常读华佗《中藏经》,先审其病,后投药剂。内外相扶,病必当愈。千方易得,一效难求。医者当专心专注,不可多求,少问,不得大安。如临深渊,如履薄冰,手如握虎,不敢轻忽。恒虚心守真,精研方术,体会要旨,辨别神形。不可矫饰,不可矫激,不可贪利,不可偏见。

黄帝内经第三部

《黄帝内经》分为《灵枢》和《素问》两部分,其中《素问》又分为八十一篇。关于《黄帝内经第三部》,实际上可能指的是《素问》的后期版本或注释。在《素问》的流传过程中,有许多不同的版本和注释,其中较为著名的有《河间六书》和《刘河间医书》等。

《河间六书》是金代刘完素所著,他在《素问》的基础上进行了重新编次和注释,强调病因学说和治疗方法,提出了“六气皆从火化”、“五志过极皆能生火”等观点。这一版本的《素问》在中医理论发展中具有重要地位。

《刘河间医书》则是明代医学家刘纯的著作,他在《素问》的基础上进行了进一步的整理和注解,注重经络理论和脏腑辨证,提出了“三焦论”等新的医学观点。

此外,《黄帝内经》还包括了一些其他重要的组成部分,如《灵枢》中的《经脉》、《脏腑》等篇章,详细介绍了人体的经络、脏腑、气血、针灸等方面的内容。

如果您对《黄帝内经第三部》感兴趣,可以进一步了解《河间六书》或《刘河间医书》等版本的内容,也可以参考其他中医经典著作,如《难经》、《伤寒杂病论》等,以更全面地了解中医理论体系。

黄帝内经三层次原文

《黄帝内经》是中国古代医学的经典之作,包含了丰富的医学理论和实践知识。以下是《黄帝内经》中的部分原文,分为三个层次:

第一层次:基础理论与人体生理

藏象论

“夫藏象者,天地之大德也,万物之至理也,故能闭目而不见,闭耳而无声,饮食不入于口,运而行之,故神清志远,耳目不眩,血气和平,荣卫通利,一气脉通,上下不相通,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”

五脏应象大论

“东方生风,风生木,木生酸,酸生肝……在色为苍,其音为角,其志为怒,其色为苍,其味为酸,其类为木,其政为散,其令宣发,其与春气相通应。”

第二层次:疾病机理与诊断

至真要大论

“谨察阴阳之所在而调之,以平为期。”

“谨道如法,不可偏执。夫阴阳之道,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形。寒极生热,热极生寒。寒气生浊,热气生清。清气在下,则生泄;浊气在上,则生胀。此阴阳反作,病之逆顺也。”

脉象类

“浮脉主表,沉脉主里,滑脉主痰饮,涩脉主瘀血,紧脉主寒,缓脉主湿,迟脉主寒,数脉主热。”

第三层次:治疗原则与方法

至真要大论

“治之各通其藏脉,病日衰已矣。其未衰,以平为期。”

“谨察阴阳之所在而调之,以平为期。”

“逆水行舟,不进则退。”

“泻下则亡血,损津液而成腹胀,四肢浮肿,甚则腹满天下,皆因五脏不平而后生病也。”

以上仅为《黄帝内经》的部分原文摘录,实际上,《黄帝内经》包含的内容非常丰富,涵盖了医学的各个方面。如果需要更深入的学习,建议直接阅读原著或相关注解。

请注意,中医理论深奥,原文的理解和应用需要一定的专业知识和临床经验。如有需要,建议咨询专业的中医师。

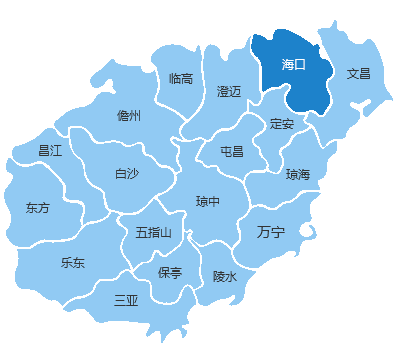

关注公众号获取实时房价信息

海南房产咨询师